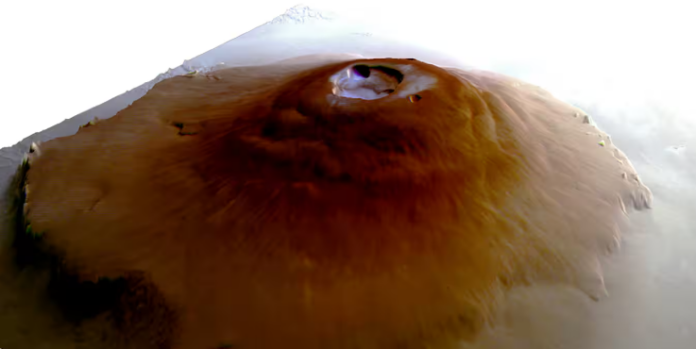

Mars vient de livrer un nouveau secret: du givre a été détecté au sommet de ses gigantesques volcans, une découverte inattendue qui va permettre une meilleure compréhension du cycle de l’eau de la planète rouge, essentielle aux futures explorations.

La scène a été saisie par hasard depuis l’orbite martienne par la sonde Trace Gas Orbiter (TGO) de l’agence spatiale européenne (ESA), dans le dôme de Tharsis près de l’équateur de Mars, décrit une étude parue lundi dans Nature Geosciences.

C’est une vaste région surélevée, d’environ 5000 km de diamètre, logeant d’immenses volcans, éteints depuis des millions d’années. Parmi eux, le plus grand du système solaire, Olympus Mons et ses 22 km de haut – trois fois l’Everest.

Personne ne s’attendait à trouver du givre à cet endroit. «Nous pensions que c’était impossible autour de l’équateur de Mars», résume Adomas Valantinas, le premier auteur de l’étude à l’origine de la découverte.

Un fort ensoleillement ainsi qu’une pression atmosphérique très faible «maintiennent les températures à un niveau assez élevé aux sommets comme en surface», détaille ce chercheur à l’Université Brown aux États-Unis, dans un communiqué de l’ESA.

Dans la région de Tharsis, les températures peuvent descendre très bas – jusqu’à -130 degrés la nuit – mais elles ne dépendent pas de l’altitude, «contrairement à ce qui se passe sur Terre, où l’on s’attend à voir des sommets gelés», analyse-t-il.

L’atmosphère de l’équateur martien est, en outre, particulièrement peu chargée en eau, ce qui rend la condensation difficile. «D’autres sondes avaient observé du givre, mais dans des régions plus humides, notamment les plaines du Nord», explique à l’AFP Frédéric Schmidt, professeur à l’Université Paris-Saclay, l’un des auteurs de l’étude.

L’ÉPAISSEUR D’UN CHEVEU

La découverte était donc fortuite. La sonde TGO, qui orbite autour de Mars depuis 2018, a l’avantage de pouvoir observer sa surface toutes les heures de la journée, relève le planétologue spécialiste des glaces dans le système solaire.

Elle a ainsi pu prendre des images à l’arrivée des premiers rayons du soleil. «On y a vu un dépôt brillant et bleu, une texture particulière qu’on ne voit qu’au petit matin et aux saisons froides», raconte-t-il.

Il fallait avoir l’œil tant le dépôt de glace est mince -de l’épaisseur d’un cheveu- et le phénomène furtif. Mais la quantité de givre, présente au sommet de quatre volcans (Olympus Mons, Ascraeus Mons, Arsia Mons et Ceraunius Tholus) représente «150 000 tonnes d’eau circulant entre la surface et l’atmosphère chaque jour, l’équivalent de 60 piscines olympiques», commente l’ESA.

Comment l’expliquer ? Les auteurs de l’étude suggèrent l’existence d’un microclimat à l’intérieur des caldeiras des volcans, leurs vastes cratères circulaires. Les vents remonteraient les pentes des montagnes, «amenant de l’air relativement humide près de la surface à des altitudes plus élevées, où il se condense et se dépose sous forme de givre», avance Nicolas Thomas, co-auteur de l’étude.

«Nous observons ce phénomène sur la Terre et dans d’autres régions de Mars», ajoute le chercheur principal du système d’imagerie couleur et stéréoscopique de surface (CaSSIS) de TGO.

Modéliser le processus de formation du givre devrait permettre de mieux comprendre le cycle de l’eau -sa dynamique de déplacement entre la surface, l’atmosphère, l’équateur et les pôles- «l’un des secrets les mieux gardés» de la planète rouge, selon l’ESA.

Une étape importante pour les futures explorations humaines et robotiques. «On pourrait récupérer l’eau du givre pour une consommation humaine, et faire décoller des fusées depuis Mars en séparant les molécules d’oxygène et d’hydrogène», anticipe le Pr Schmidt.

Pouvoir cartographier l’eau à la surface martienne – qui n’existe actuellement que sous forme de vapeur ou de glace- est aussi in fine essentiel à la quête de traces de vie, dont l’apparition aurait été rendue possible par la présence d’eau liquide, il y a entre 3 et 3,5 milliards d’années.